La Rafle du billet vert: les témoignages de Denise Kandel et Renée Borycki

Ces deux femmes étaient des enfants de 5 et 8 ans lorsque leurs pères ont reçu un billet vert, déposé à leur domicile par les autorités françaises. Ils étaient convoqués à un rendez-vous le 14 mai 1941, à 7 heures du matin, comme plus de 6 400 hommes juifs étrangers vivant alors à Paris et en banlieue parisienne. Plus de 3700 s’y rendront. Il seront emmenés le même jour dans les camps d’internement de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Nombre d’entre eux seront à bord des premiers convois partant de France pour Auschwitz-Birkenau, en 1942. Quatre-vingts ans plus tard, le Mémorial de la Shoah vient d’acquérir 98 photos de la rafle du billet vert pour la plupart inédites, le reportage complet d’un photographe allemand de la Propagandakompanie. Denise Kandel et Renée Borycki sont allées puiser dans leur mémoire. Voici leurs témoignages.

Lire aussi : "J’aimerais qu’il reste quelque chose" honore le travail des bénévoles du Mémorial de la Shoah

Denise Kandel, née Bystryn, choisit le français pour parler de cette période. Elle vit pourtant aux Etats-Unis depuis 1949, à New York, où, à 88 ans, cette sociologue et épidémiologiste, professeur à l’université de Columbia, continue ses travaux de recherche. Elle revient sur son enfance passée en France, où elle est née le 27 février 1933.

Son enfance

Il me reste des images qui ne sont pas liées les unes aux autres. Nous vivions à Colombes en banlieue parisienne dans un très petit appartement. Mon univers à Colombes, c’était l’immeuble, l’école au pied de l’immeuble, et les magasins trois rues plus loin. Mon père, Iser, travaillait, il était ingénieur et ma mère, Sara, s’occupait de la maison, elle tricotait beaucoup. Mes parents sont arrivés en France dans les années 1920. Ils venaient de Pologne, où les Juifs n’avaient pas le droit de faire des études. Ma mère me racontait qu’il lui était arrivé se faire cracher dessus par des jeunes hommes polonais. Mon père avait quitté la maison quand il avait 17 ans, car son père voulait qu’il soit rabbin, et pas lui. Mes parents avaient demandé la nationalité française, mais ils ne sont pas parvenus à l’avoir. Ils ne l’ont obtenue qu’après la guerre.

La convocation du billet vert

Je me souviens d’une grande dispute entre mes parents le 13 mai 1941. Ma mère ne voulait pas que mon père se rende à cette convocation. Et mon père, c’était quelqu’un qui pensait que si on suivait les règlements, tout irait bien. Il était toujours optimiste tandis que ma mère était toujours très pessimiste. Elle a beaucoup insisté pour ne pas qu’il y aille, c’était quelqu’un d’extraordinaire, de volontaire. Mais elle n’a pas réussi à le convaincre et elle l’a accompagnée.

J’avais un frère qui avait cinq ans de moins que moi, Jean-Claude. Nous sommes restés ce matin-là tous les deux à la maison avec l’interdiction de sortir. Ensuite elle est revenue pour prendre une couverture et certains habits.

L’internement de son père au camp de Beaune-la-Rolande

J’ai gardé un souvenir précis de la manière dont mes parents communiquaient. Ma mère achetait des pains d’épices recouverts de cellophane. Elle enlevait le cellophane, coupait le pain d’épices en deux, le trouait pour mettre une lettre, en yiddish je pense, et le remballait. Je crois qu’ils avaient aussi mis au point une sorte de langage codé. Si elle voulait lui faire passer de l’argent ou d’autres messages, elle achetait une paire de chaussures, elle cachait ces objets dans le talon et elle lui disait «j’ai mal au pied gauche». A cette période, ma mère passait ses journées à Paris, courant d’un bureau à l’autre pour essayer de le faire sortir. Elle me laissait moi, à 8 ans, m’occuper de mon petit frère de 3 ans. Elle me faisait une grande confiance. Ce qu’on ne réalise pas, c’est à quel point, les enfants, même jeunes, comprennent ce qu’il se passe.

L’évasion

Mon père est arrivé au camp le 14 mai 1941, il s’est évadé à la fin du mois de janvier 1942. Ma mère voulait qu’il s’enfuie plus tôt, mais il refusait car il était chef de baraque. Il représentait les intérêts des internés auprès des autorités et il craignait que les internés de sa baraque ne soient punis en représailles. Mon père avait un ulcère, il a eu une attaque et a été hospitalisé en dehors du camp de Beaune-la-Rolande. Il a fini par être convaincu par son voisin de chambre. La date à laquelle il s’est échappé n’est pas claire, sans doute le 29 ou le 30 janvier. Dans un registre aux archives, j’ai retrouvé la trace de la distribution des colis aux internés et il est mentionné que celui de M. Bystryn a été distribué à la communauté parce qu’il n’était plus là.

A Colombes, dans notre appartement, la police est venue. Je crois que le concierge était présent. Le policier a dit à ma mère «on vient chercher votre mari». Elle a répondu «mais vous savez qu’il est interné à Beaune-la-Rolande». Ils ont fouillé partout, dans les placards, sous les lits. Ils n’ont naturellement rien trouvé. C’est ainsi que ma mère a compris que mon père s’était évadé. Quand ils sont partis, je ne sais plus si c’était le concierge ou le policier, qui a fait un signe dans son dos pour nous signifier de partir. Dès le lendemain, nous avons quitté la maison.

La fuite en zone libre

Mes parents avaient décidé qu’ils se retrouveraient à Saint-Céré, près de Cahors. Ils n’y avaient jamais été, mais je suppose qu’ils savaient que c’était une région où les Juifs pouvaient aller se réfugier. Ils ne se sont retrouvés avec ma mère qu’en mai ou en juin. Mon père souffrait d’un ulcère qui, une deuxième fois, allait lui sauver la vie. Il a eu une nouvelle crise. Le chirurgien qui l’a opéré à Cahors faisait partie de la résistance, sa femme était juive. Il a gardé mon père six semaines à l’hôpital. Il connaissait tout le monde.

Grâce à lui, j’ai pu aller, avec mon frère dans un premier temps, dans un pensionnat religieux, Sainte Jeanne d’Arc, avec l’accord de la mère supérieure, Mère Marie Emilia. J’avais 9 ans. Mon frère n’a pas pu rester après la maternelle car l’école primaire n’était pas mixte. Alors l’institutrice, Yvonne Féraud qui s’est beaucoup occupée de nous, l’a caché chez son oncle et sa tante, les boulangers du petit village d’Escamps. Pour me protéger, ma mère avait décidé de me faire baptiser. Elle est venue de Saint-Céré jusqu’à Cahors pour donner la permission de me convertir. Mais en arrivant devant la porte, elle n’a pas réussi à aller plus loin.

Lorsque j’étais cachée à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc, je vivais dans la peur constante - la peur que quelqu’un ne découvre que j’étais juive, surtout que je ne pouvais pas participer à la communion de la messe le dimanche ; la peur qu’un gendarme ou un Allemand ne vienne me chercher lorsque quelqu’un ouvrait la porte de la classe ; la peur que mes parents soient arrêtés, la peur de ne jamais les revoir. J’essayais de parler le moins possible pour qu’on ne me pose pas de questions. On m’avait dit que si un jour, les autorités venaient me chercher, il fallait que j’aille me cacher à dix mètres de la classe, dans un tunnel construit sous l’un de ces bâtiments du XIIIème siècle. A chaque fois que je suis retournée à Cahors avec mes enfants et mes petits-enfants, j’ai voulu revoir cet endroit, que j’appelais le souterrain. Il avait une telle importance dans mon imagination ! Et aujourd’hui, je ne sais toujours pas où il mène, il a depuis été bouché par un mur de ciment.

Au mois de mai 1944, il a été jugé trop dangereux pour moi de rester chez les sœurs. Un jour, sur le pont de Cahors, mon institutrice a été abordée par une femme qui lui a demandé si elle me connaissait. Elle lui a confié une fausse carte d’identité pour moi. Je suis alors partie chez les parents d’Yvonne Féraud dans un petit village près de Toulouse, où je me suis occupée des oies. J’ai effectué les démarches et Yvonne Féraud a pu être reconnue Juste parmi les Nations, son nom est inscrit sur le mur du Mémorial de la Shoah.

Le retour à Paris

Nous n’avons été réunis tous les quatre qu’à la fin de la guerre. Nous sommes revenus à Paris. Nous avons retrouvé notre appartement de Colombes complètement pillé. Mon père a retrouvé son travail d’ingénieur. Son patron avait été un collaborateur, il l’a réembauché et mon père a témoigné en sa faveur en disant qu’il l’avait aidé en lui faisant parvenir une partie de son salaire après son évasion de Beaune-La-Rolande. Pendant la guerre, en 1940 je crois, mes parents avaient fait des démarches pour émigrer aux Etats-Unis. En 1949, ils étaient toujours sur la liste et leurs demandes ont été acceptées. Il y a alors eu une grande discussion. Ils ont finalement décidé que toute la famille irait à New York, qu’ils voulaient que les enfants grandissent dans un milieu juif, ce qui n’était pas le cas à Paris. Je ne suis jamais entrée dans une synagogue jusqu’à mon mariage… C’était une décision très difficile à prendre. Quand nous sommes arrivés à New York, nous n’avions pas d’argent, ma mère a dû travailler comme bonne, mon père, qui avait abandonné une très bonne situation à Paris, a eu des difficultés pour retrouver du travail, car son diplôme d’ingénieur n’était pas reconnu. Il est mort d’un cancer du pancréas, en 1954. L’héroïne dans tout cela, c’est ma mère. Elle savait comment comprendre les situations, comment appréhender les problèmes. Toujours, elle persistait.

-----

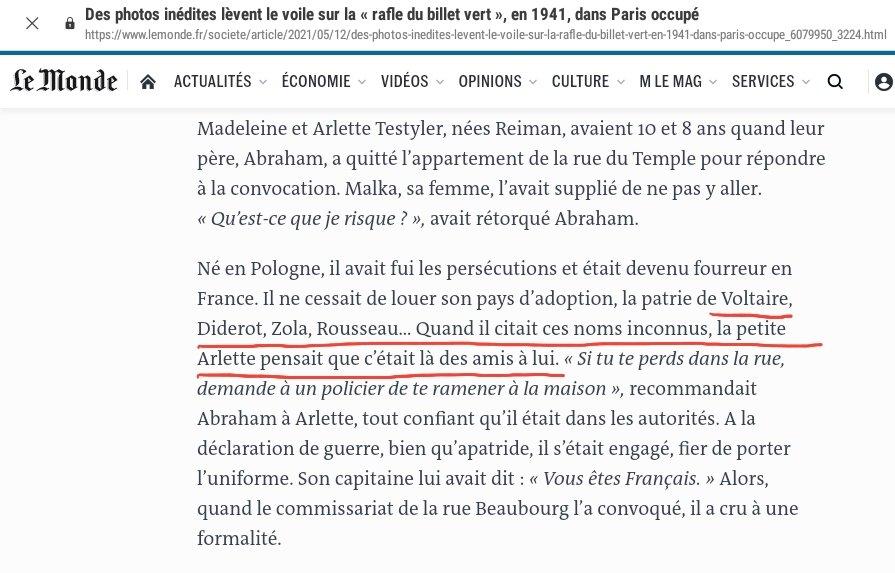

Renée Borycki: «Après tout cela, c’est difficile de croire en Dieu»

Renée Borycki, née Sieradzki, est en convalescence, mais elle nous reçoit, avec son fils Alexandre, dans son salon de son appartement du XIème arrondissement de Paris, le quartier où elle vivait déjà enfant quand la deuxième guerre mondiale a commencé. Elle est née le 16 juillet 1936. Elle n’avait que cinq ans quand son père, Mordka, a reçu le billet vert. Avec sa mère, Bluma, elle l’a accompagné le 14 mai 1941 au gymnase Japy.

Les débuts de la guerre

J’étais petite, mais cela m’a marquée à vie. Je ne comprends toujours pas qu’une petite fille de cinq ans puisse être tellement marquée par cette époque. Comme l’antisémitisme grandissait en Pologne, mes parents, qui venaient de se marier, ont décidé de venir en France. Mon père est parti le premier, a trouvé une place de coiffeur et Maman l’a rejoint. Elle s’est mise à travailler, dans la couture, chez les tailleurs. Je suis leur fille unique. Nous habitions rue Faidherbe, dans le XIème arrondissement. Je me souviens d’un papa merveilleux, qui rentrait du travail les poches pleines de bonbons et de petits jouets. Les quelques Juifs de notre voisinage se réunissaient très souvent chez Papa et Maman qui étaient très sociables. Je les entendais tout le temps parler des arrestations, je ne savais pas ce que c’était, mais je comprenais que quelque chose de dangereux arrivait. Quand je demandais pourquoi, Maman disait «tu ne comprendras pas ma chérie, c’est parce qu’on est Juifs». Qu’est-ce que ça voulait dire pour une petite fille de cinq ans ? Je les entendais parler jour et nuit des mesures contre les Juifs, de ces postes qu’on leur interdisait d’exercer. Papa et Maman pleuraient. Maman disait «nous aurions peut-être dû rester en Pologne avec la famille». Papa disait : «non, c’est pire là-bas». J’entendais ça sans arrêt. Une de nos voisines nous avait conseillé d’aller en zone libre, mais mes parents n’en avaient pas les moyens. Mes parents avaient été au recensement à l’automne 1940. Maman racontait toujours que derrière elle, dans la file d’attente, il y avait un prêtre catholique. Elle lui avait demandé ce qu’il faisait là, il avait dit «je suis juif de deuxième génération, je suis obligé de me faire recenser». De toute ma vie, je n’ai jamais pu répondre à un recensement.

La rafle du billet vert

Les billets avaient été déposés à partir du 9 mai. Un soir, tout le monde s’est réuni chez Papa et Maman. Ils ont commencé à discuter, ils savaient que des Juifs allaient être arrêtés. Mon père avait fait la demande pour être soldat, pour s’engager en 1939, mais cela avait été refusé. Il disait qu’il fallait se rendre à cette convocation au gymnase Japy, qu’il était honnête, qu’il ne sentait pas coupable de quoi que ce soit. Nous sommes partis tôt le matin, tous les trois, puisque personne ne pouvait me garder. Papa a été poussé à l’intérieur par la police française. Je suis restée sur le trottoir pendant que maman récupérait dans un bureau une liste d’effets indispensables à aller chercher à la maison. Nous y sommes allées toutes les deux, nous marchions en silence, impressionnées toutes les deux. Elle a fait une petite valise et nous sommes retournées au gymnase. Maman croyait qu’on allait lui montrer Papa. On lui a juste pris la valise et son nom et on lui a ordonné de partir. Elle demandait ‘mais vous les emmenez, qu’est-ce que vous faites ?’. Ils ne répondaient pas, ils donnaient des coups. Elle m’assurait qu’il allait revenir. Nous sommes rentrées à la maison et la période la plus noire de ma vie a commencé. Papa n’était pas là, maman pleurait tout le temps, elle n’avait pas de travail. Nous étions enfermées comme des malheureuses.

Le camp de Pithiviers

On nous a fait savoir que Papa avait été envoyé dans un camp d’internement à Pithiviers. Elle a eu le droit de le voir une fois. Elle m’a emmenée. Elle avait emporté à manger et des vêtements de rechange. Nous étions assis par terre, séparés des barbelés. Après il a été envoyé le 17 juillet 1942 à Auschwitz-Birkenau par le convoi n°6, et là, inutile de dire que nous ne l’avons plus revu. Et encore, il est parmi les survivants. Il est revenu, dans un triste état, mais il est revenu.

La rafle du Vel d’Hiv

Un soir, on a entendu la police française demander au gardien d’aller chercher un outil pour casser les portes, elle devait poser des scellés. Nous n’avions personne chez qui aller. Maman était montée avec moi chez des voisins, un jeune couple français tout gentil, parents d’un bébé de quelques mois. Ils nous disaient qu’ils voulaient nous aider, mais qu’ils ne le pouvaient pas. Maman s’est souvenue qu’une cousine de Papa habitait à Livry Gargan : ils n’arrêtaient pas encore les Juifs là-bas. Le voisin avait d’abord décidé de « préserver la petite » : il avait arrangé un drap qui communiquait à la fenêtre pour que je puisse m’échapper. La police est arrivée. Notre voisin nous a cachées sous une couverture chez lui, on entendait la police en-dessous poser des scellés chez nous. Nous n’avions plus de maison. Le lendemain matin, le voisin nous a demandé de partir, il ne voulait pas risquer la vie de son enfant. Maman se demandait comment s’enfuir avec moi alors qu’on emmenait tout le monde dans la rue. Le voisin était grand, très svelte, avec un chapeau. Avec son allure distinguée, il ressemblait aux policiers de l’époque. Alors ce monsieur lui a proposé de sortir et de marcher derrière nous : « Si on vous arrête, je ne vous connais pas. Si on a la chance de passer, on verra ». Nous sommes allés ainsi jusqu’à la place de la Nation. C’était noir de policiers. Je me souviens encore de ces petits enfants avec leurs parents, de la police française qui brutalement les mettait dans des camions. C’était le 16 juillet 1942, le jour de mon anniversaire. Nous sommes montés dans le métro, notre voisin nous a accompagnées, toujours à distance. A l’église de Pantin, il nous a mises dans un bus avant de nous laisser.

Une enfant cachée dans un cagibi

Nous sommes restés quelque temps chez cette cousine à Livry-Gargan. Elle était méchante, elle échangeait les quelques bijoux que ma mère avait pu emporter contre un peu de nourriture. Je pleurais tout le temps la nuit, j’avais tellement faim. Alors qu’un jour, nous sortions avec maman et les enfants de la maison, une voiture de la Kommandantur est arrivée. Ils ont arrêté ma cousine. Avec maman, nous errions dans la rue, nous ne savions pas où aller. Elle est entrée dans la roulotte de la gitane qui lisait dans les lignes de la main, lui a demandé si elle connaissait quelqu’un qui pourrait nous accueillir, en prétextant que j’avais la coqueluche. La gitane nous a emmenées chez sa mère. Sur le chemin, nous avons à nouveau échappé à une arrestation. Le lendemain matin, quand la mère de la gitane a compris que nous étions juives, elle nous a chassées en hurlant.

A nouveau, nous étions à la rue. Une dame nous observait, elle connaissait la cousine. Elle s’est approchée. Nous sommes montées chez elle, elle a pris la décision de nous garder. Mais elle avait peur elle aussi. Elle nous a cachées dans un cagibi avec un lit pliant, jour et nuit. Nous y sommes restées deux ans et demi, dans une misère noire. Nous n’avions rien à manger, puisque la dame n’avait qu’une carte d’alimentation pour nous trois – ma mère ne pouvait plus utiliser la sienne, il était marqué juif dessus. Elle était exceptionnelle, elle était une Juste.

Une fois, Maman a risqué sa vie pour m’emmener à l’hôpital parce qu’elle avait remarqué que mes os se déformaient. Elle avait une amie juive qui avait un ami catholique. Ce dernier a pris un rendez-vous à l’hôpital Bretonneau dans le XVIIème arrondissement de Paris, pour que je puisse avoir un corset orthopédique afin de tenir dans ce cagibi jusqu’à la fin de la guerre. Il m’a mise dans un camion à 5 heures du matin. Nous avons attendu l’arrivée du médecin. Nous sommes entrés dans la consultation, ils ont expliqué que je vivais dans des conditions difficiles, le médecin a mis la main sur le téléphone et leur a dit que si nous ne sortions pas immédiatement, il appelait la Kommandantur. Il leur a aussi dit que je n’avais pas besoin de corset orthopédique puisque, de toutes façons, je brûlerais dans les crématoires.

Le retour de Mordka

Mon père, en revenant, s’est adressé à un cousin qui tenait un magasin de chaussures faubourg Saint-Antoine. Nous vivions avec Maman dans un hôtel, où elle pouvait travailler la nuit sur une machine Singer. Le cousin est venu avec la nouvelle que Papa était vivant. Nous étions folles de joie. J’avais l’image de Papa avant la guerre. Un monsieur est arrivé, très maigre, dans un costume noir. Je me suis collée au mur de la chambre et j’ai crié : « Ce n’est pas mon papa. Je veux mon papa ». Mes parents pleuraient. Il n’y avait rien à faire, je ne voulais pas qu’il me touche, qu’il m’approche. Il est resté avec nous à l’hôtel, mais je ne m’habituais pas à lui. Un jour, il s’est ouvert la gorge. Je ne le reconnaissais pas, les gens à qui il racontait les camps ne le croyaient pas, disaient qu’il exagérait. On l’a soigné à l’hôpital Bichat, celui des déportés, il s’est remis. J’ai compris que ce papa qui avait existé n’existerait plus. Nous nous sommes habitués. Petit à petit. Il ne voulait plus jamais être coiffeur, il avait été coiffeur à Auschwitz. Il a été embauché comme tailleur. Il s’est récupéré difficilement. Il ne vivait qu’avec la déportation. Il passait son temps à recevoir des déportés, à parler de la déportation. Si nous parlions d’autre chose, il disait ‘de quoi vous parlez ? de vos banalités ?’. Il restait devant la fenêtre à regarder, il ne voyait que des choses horribles. Après tout cela, c’est difficile de croire en Dieu.

Toute reproduction interdite